Sichuan. Paysan de la petite montagne. Janvier 2012. © Jean-Louis Crimon

Le portrait. Exercice difficile. Délicat face à face. Risqué. Casse-geule. Vrai casse-tête. Casse-tête chinois. Parfois. Souvent. Photographe. Photographié. Pas le même statut. Pas le même pouvoir. Pouvoir de celui qui a le pouvoir de dérober une image. Pouvoir de celui qui a le pouvoir de se dérober à l'image. De ne pas se livrer. De dire non. De fuir. De s'enfuir.

Celui qui regarde doit avoir un peu d'amitié ou un un peu d'amour pour celui qui est regardé. Il faut, d'emblée, savoir installer un minimum de confiance. De complicité. S'apprécier. S'identifier. S'accepter. Au premier regard.

Premier impératif. Se reconnaître. Sans se connaître.

Au-delà de l'objectif, il y a deux subjectivités. Deux regards qui s'affrontent. Se toisent. S'opposent. Se refusent ou s'acceptent. Celui qui va "prendre" ne doit rien "saisir"qui ne lui soit "donné". Consenti. Senti et consenti. Sinon, c'est du vol. La photo, c'est plutôt du côté de l'envol.

La photo, c'est trois fois rien. C'est aérien. C'est un échange. Je te donne cette image que tu vas prendre. Que tu vas me prendre.

J'accepte. Je te prends. Je te prends ton image et je veux que cette image soit, peut-être, la meilleure définition de tout ton être. Sois en confiance et l'image ne te trahira pas. Fais-moi confiance.

Si j'osais, je te donnerais mon boîtier, et tu ferais la même chose de moi. Pour moi. Photographe photographié. La boucle serait bouclée. Le dialogue parfait. L'échange complet.

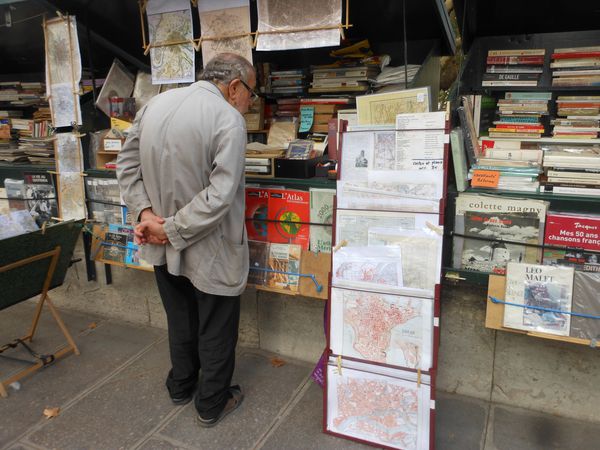

Faute de quoi, on peut toujours jouer vraiment au Portrait chinois.

Si j'étais une saison, je serais... Si j'étais une chanson, je serais... Si j'étais une couleur, je serais... Si j'étais un roman, je serais... Si j'étais une légende, je serais... Mais c'est déjà le début d'une autre histoire.

Pour ce soir, je préfère en rester à :

Si j'étais photographe, je serais... Cartier-Bresson ou bien... Depardon. Même si une petite voix intérieure très immodeste me murmure : tu es photographe, sois... Crimon.